国内首部!国家卫生健康委印发《肥胖症诊疗指南(2024年版)》

近年来,我国超重和肥胖人群的患病率呈持续上升趋势。作为慢性疾病中的独立病种及多种慢性疾病的重要致病因素,肥胖症已成为我国重大公共卫生问题,是我国第六大致死致残主要危险因素。近日,国家卫生健康委组织制定了《肥胖症诊疗指南(2024年版)》。一起来看看本项指南核心内容吧。

01 肥胖症的流行病学

根据《中国居民营养与慢性病状况报告(2020 年)》,按照我国标准,中国成年人(≥18 岁)超重率为34.3%,肥胖症患病率为 16.4%,6-17 岁青少年儿童超重率和肥胖症患病率分别为 11.1%和 7.9%,6 岁以下儿童的超重率和肥胖症患病率分别为 6.8%和 3.6%。

中国人群肥胖症的流行病学特征呈现五个特点:(1)男性超重率和肥胖症患病率比例均高于女性;(2)男性超重率和肥胖症患病率的高峰年龄比女性小,男性超重比例在 50-54 岁达到峰值,而女性在65-69岁达到峰值;男性肥胖症患病率在35-39 岁达到峰值,而女性为 70-74 岁;(3)超重率和肥胖症患病率存在明显的地域差异,北方地区普遍高于南方地区;(4)超重率和肥胖症患病率显示出与人均国内生产总值(gross domestic product, GDP)的相关性,人均 GDP 较低地区的超重率和肥胖症患病率更高;(5)受教育程度较低的女性超重率和肥胖症患病率较高,男性则相反。

02 肥胖症的诊断标准

1,基于体质指数的诊断标准

在我国成年人群中,BMI 低于18.5 kg/m2 为低体重状态,达到18.5kg/m2 且低于24kg/m2 为正常体重,达到24kg/m2 且低于28kg/m2 为超重,达到或超过28kg/m2 为肥胖症。

为指导临床诊疗,需要对肥胖症的程度进一步分级,根据肥胖症国际分级标准及亚洲人群特征,以及本指南专家组的讨论共识,建议BMI 达到28.0kg/m2 且低于32.5kg/m2为轻度肥胖症、达到32.5kg/m2 且低于37.5 kg/m2 为中度肥胖症、达到37.5kg/m2 且低于50 kg/m2 为重度肥胖症、达到或超过50 kg/m2 为极重度肥胖症。

2,基于体型特征的诊断标准

腰围是反映中心性肥胖的常用指标,基于我国成年人群特点和健康风险评估,正常腰围定义为<85cm(男性)和<80cm(女性),腰围≥90cm(男性)和≥85cm(女性)即可诊断为中心性肥胖。

腰围/臀围比(WHR)是另一个反映中心性肥胖的指标,当WHR≥0.90(男性)和≥0.85(女性)时,也可诊断为中心性肥胖。

3,基于体脂比的诊断标准

体脂比是指人体内脂肪重量在人体总体重中所占的比例,又称体脂百分数,以反映人体内脂肪含量的多少。目前将成年人体脂比超过25%(男性)或者30%(女性)定义为体脂过多。

4,儿童青少年肥胖症的诊断标准

根据有关行业标准,对于7 岁以下儿童,可以性别年龄别BMI 的标准差作为评价方法;对于6 岁-18 岁学龄儿童青少年,可以性别年龄别BMI 作为筛查超重与肥胖标准,并与中国成人超重、肥胖筛查标准接轨。

03 肥胖症的分型

1,基于病因的分型

按照病因,通常分为原发性肥胖症和继发性肥胖症两种类型。

原发性肥胖症,是指由于环境与遗传多种因素共同作用所导致的肥胖症。其中,环境因素主要包括:久坐的生活方式、高能量或不均衡饮食、缺乏身体活动、睡眠不足等。原发性肥胖症的遗传因素和确切病因通常很难被精准确定。

继发性肥胖症,是指病因明确的肥胖,相对少见,去除病因可以使肥胖症得到显著改善甚至恢复到正常体重。继发性肥胖症主要包括:(1)内分泌系统疾病导致的肥胖症,如库欣综合征、甲状腺功能减退症、性腺功能减退症等;(2)药物导致的肥胖症,如糖皮质激素类药物、部分抗精神病药物等;(3)综合征性肥胖症或单基因肥胖症,通常罕见、早发、严重,其特征是常常表现为自幼出现的贪食、食欲亢进和严重肥胖,同时常伴有神经发育迟缓或畸形等临床表现,包括 PWS、Bardet-Biedl 综合征(BBS)、先天性瘦素缺乏、先天性瘦素受体缺陷、前促黑素皮质素(POMC)缺陷、前蛋白转化酶枯草 溶 菌 素 1( PCSK1)缺陷、黑素皮质素受体4 ( MC4R)缺陷等。

2,基于有无代谢异常的分型

基于有无代谢异常进行肥胖症分型的方式,是根据腰围、BMI、内脏脂肪、瘦体重及代谢异常(参考代谢综合征诊断标准),划分为不同的肥胖症分型。该分型方式有助于更好地评估肥胖症相关健康风险,并指导制定适合的治疗方案。

3,基于病理生理的分型

基于病理生理的分型体系将肥胖症分为四种表型,分别为脑饥饿型、胃肠饥饿型、情绪饥饿型、低代谢型。其中,脑饥饿型指自由进食大于同性别人群进食量的第75百分位,即女性>894Kcal/餐,男性>1376Kcal/餐;胃肠饥饿型指胃排空加速,即放射性标记固体餐排空时间小于同性别人群的第25 百分位,即女性<101 分钟,男性<86 分钟;情绪饥饿型指享乐性进食的异常,即焦虑行为问卷评分大于人群第75百分位数,或者医院焦虑抑郁量表(HADS)≥7 分;低代谢型指静息能量消耗(REE)小于人群的第25百分位数,即女性<96%预计 REE,男性<94%预计REE。该分型有助于指导基于病理生理的肥胖症治疗。

04 肥胖症的治疗原则

肥胖症治疗的主要目的在于减少蓄积在体内过多的脂肪,降低肥胖症相关疾病的发生风险,缓解或改善已合并的肥胖症相关疾病和精神心理异常,提高肥胖症患者的健康水平和社会适应能力。此外,改善与肥胖相关的精神心理障碍和症状、提高肥胖症患者的社会适应水平也是肥胖症治疗的重要内容。

肥胖症的减重目标应进行分层设定,需综合考虑肥胖症的程度以及肥胖症相关疾病的风险和程度。对于大多数超重和轻度肥胖症患者,可设定为在3-6 个月之内至少将体重降低5%-15%并维持;对于中、重度肥胖症患者则可设定更高的减重目标,以获得代谢异常和相关临床结局的更优改善。同时,减重的速率也需要关注,减重速率与肥胖症程度和所采取的减重方式相关,减重过程中需关注脱水、肌少症和内分泌系统的变化,建议每3-6 个月对减重效果和代谢指标进行评估。

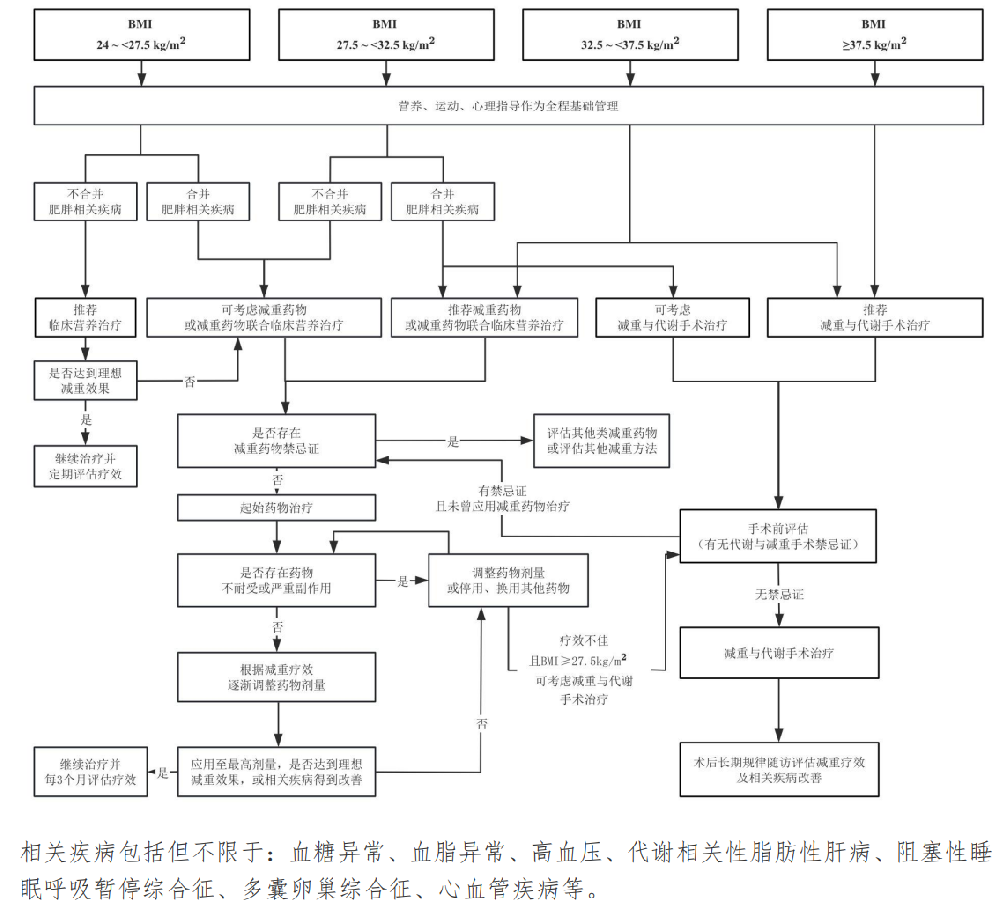

肥胖症治疗有多种手段,主要包括:行为心理干预、运动干预、临床营养治疗、药物治疗、外科手术治疗以及中医药治疗等。此外,近年来数字健康工具,如可穿戴设备、移动健康应用程序、远程监测设备等在肥胖症管理中得到研究和应用。在制定减重治疗方案时,应充分考虑患者心理预期,通过医患共同决策,综合使用不同手段,以期获得最佳治疗效果。一般建议所有患者均应接受营养、运动、心理指导作为全程基础管理。根据超重和肥胖症程度、肥胖症相关疾病风险和程度,在基础治疗之上,本指南推荐采取如下诊疗路径(图1)。

相关疾病包括但不限于:血糖异常、血脂异常、高血压、代谢相关性脂肪性肝病、阻塞性睡眠呼吸暂停综合征、多囊卵巢综合征、心血管疾病等。

图:超重和肥胖症诊疗路径

1,行为心理干预

肥胖症不仅是病理生理问题,而且与生活方式、行为模式、心理因素和社会因素之间存在复杂的关联,因此,行为与心理干预在肥胖症管理中具有重要作用。

肥胖症的行为干预方式主要包括:(1)行为技能训练:辅导有效的应对压力技巧,避免因情绪波动导致过度进食。训练正念饮食,提高对饥饿和饱足感的感知能力;(2)目标设定与追踪:与患者共同设立短期和长期减重目标,定期进行进度评估,强化正面反馈,提高自我管理能力。

2,运动干预

主动运动是肥胖症运动干预的重要措施。对于肥胖症患者,运动干预方案应以注重患者安全为原则,在运动风险评估(包括机械性损伤风险和运动诱发疾病风险)的基础上,根据患者的 BMI、体能、基础疾病和肥胖症相关疾病制定个体化运动处方,包括运动频率、强度、方式、时间、总量、以及减重过程中的运动进阶,随访运动执行情况,并进行动态评估,适时根据心肺功能和健康状况的改善逐渐增加运动总量和强度。

3,临床营养治疗

针对临床营养治疗肥胖症而采用的标准化流程,旨在提高医学减重的质量,同时有助于改善患者的临床结局。肥胖症临床营养治疗可分四步,即营养筛查及评估、干预、监测、营养教育与管理。医学减重膳食是为了满足肥胖症患者的基本能量需求和减重需求而采取的调整营养素比例的膳食方式,主要包括限能量饮食、高蛋白饮食、轻断食模式、低碳水化合物饮食等方式。

4,药物治疗

当超重且伴有至少一种体重相关合并症,如高血糖、高血压、血脂异常、脂肪肝、阻塞性睡眠呼吸暂停综合征、心血管疾病等通过生活方式干预无法达到减重目标时,可在生活方式干预的基础上联合应用减重药物治疗。

目前在我国共有五种药物获得国家药品监督管理局批准用于成年原发性肥胖症患者减重治疗,包括奥利司他、利拉鲁肽、贝那鲁肽、司美格鲁肽及替尔泊肽。

参考资料

国家卫生健康委办公厅.肥胖症诊疗指南(2024年版).2024-10-17 .

声明:本网站所有内容来源注明为“新医事”,版权均属于新医学事所有,未经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“新医事”。本网注明来源为其他媒体的内容为转载,或系自媒体发布的内容,仅系出于传递更多信息之目的,转载仅作观点分享,版权归原作者所有,如有侵犯版权,请及时联系我们。